英语原文共 6 页,剩余内容已隐藏,支付完成后下载完整资料

使用统一潮流控制器在配电网控制电压和功率损耗

摘要 以一种简化的环分布系统为对象并分析了导致馈线损耗的主要原因。 根据环系统的自然功率分配理论, 通过极端的方法推导了回路电力系统中的最小功率分配。统一潮流控制器的功率控制功能的思考,统一潮流控制器系列侧的控制系统是基于电压控制方法的设计的。该控制系统嵌入一系列电压到控制器的线路和产生的功率,在同一个方向上,与控制线的功率相等,并且等于在数量上循环系统的环路功率,通过消除配电系统中的环功率,降低功率损耗。在回路的配电系统由两个不同电阻和电抗器比例配置进行了数字仿真研究,验证了该设计的功能在UPFC减少配电系统的功率损耗。

关键词 循环分配系统 功率损耗 统一潮流控制器 功率分配 仿真

1 引言

随着对电力需求的增加,如果没有采取技术措施来降低线路损耗率,功率损耗也在增长。目前,国内外减少配电网线路损耗主要有2种方式:一是电网结构本身的转变,如网络连接的改造,提高了电压水平,缩短了配电线路的长度,增加了导线的交叉部分,减少或更换的配电变压器,具有高的能源消耗,但这些方法一般需要大量的初始投资且难以实现[ 1 ]。另一个是适当使用控制设备,如无功补偿装置有效降低配电网的无功功率流的合理配置,从而降低配电网的线路损耗和提高配电网电压等级[ 2 ] [ 3 ]。

随着以分布式方式接入配电网的各种可再生能源的发展,对配电网的灵活控制有越来越大的需求,各种柔性交流输电技术(FACTS,灵活交流输电技术系统) 逐步引入配电网[4-7]柔性控制。统一潮流控制器(UPFC)是FACTS家族中的最有力的手段,它以快速、灵活、独立的改变线路阻抗,传输角度和电力系统的其他参数来调整母线电压、有功、无功功率流和系统振荡阻尼著名。但由于其结构复杂、成本高,在传输网络中还没有得到推广使用。在分销网络,电压低、功率小,UPFC可以显示出很好的功能[ 8 ] [ 9 ]。在本文中,我们利用UPFC对系统电压和功率流控制的功能,用电压控制法向配电系统注入一系列电压——其功率方向与控制线相同,尺寸与循环功率相等,从而减少了配电网的线路损耗。

2 配电网简化模型

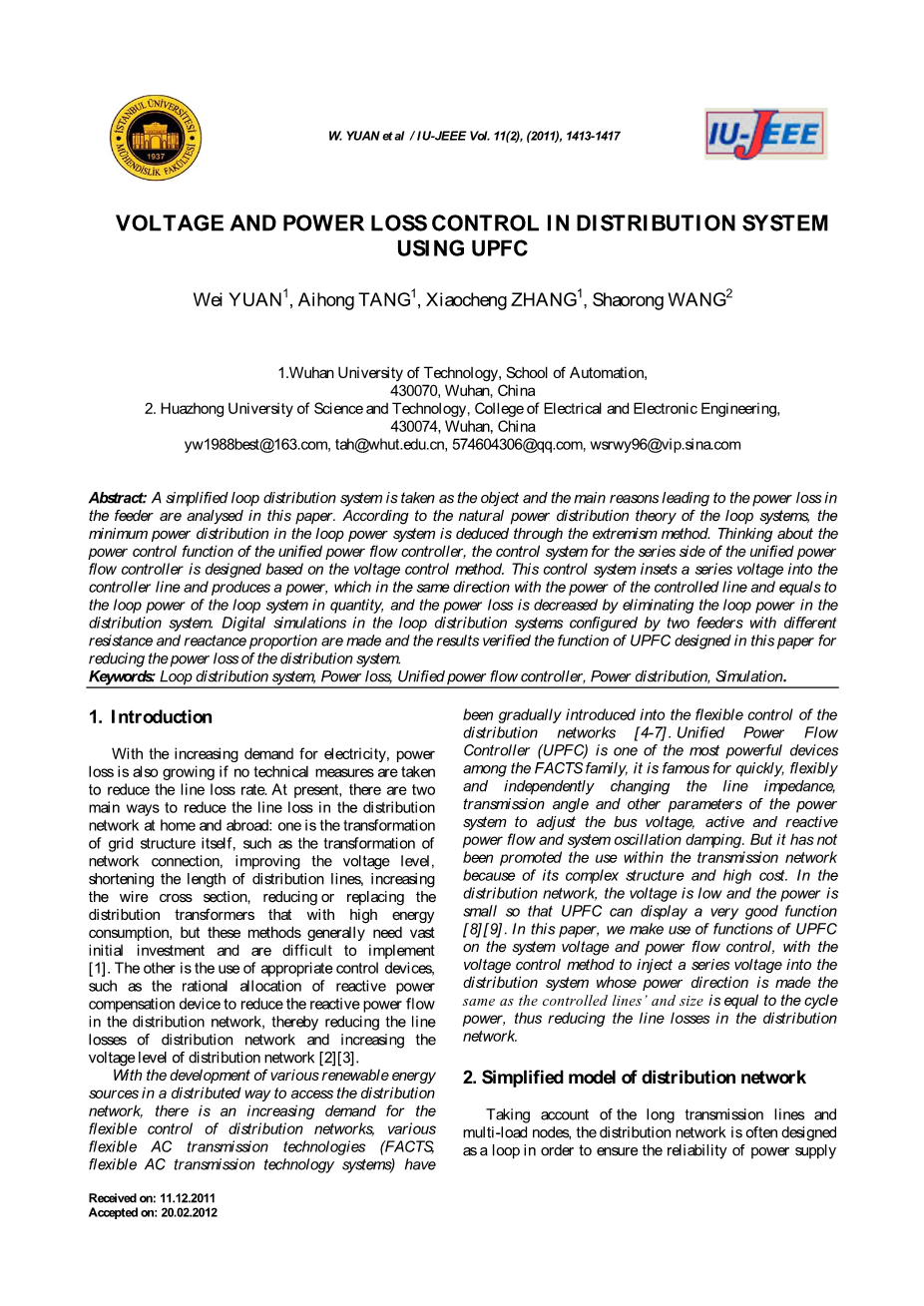

考虑到长传输线和多负载节点,配电网通常是设计为一个循环,以保证供电可靠性。但通常在辐射方式操作。 为了便于说明,本文采用了一种简化的配电系统模型[9],如图1所示。

图1 简化配电系统模型

在图1中,两根线是由变电站领导的。第一线提供电源通过线路1和线路3分别装入负载1和负载3,而第二个线路2直接供给负载2。为了保证电力供应的可靠性,线路2和线路3的末端之间设置了一个开关。正常情况下,开关断开。当它闭合, 图1中的网络形成一个循环。变电站接线端母线电压是V3. 负载1的节点电压是V1, 负载2是V2,负载3是V3。1、2、3号线的电阻和电抗是R1, L1, R2, L2, R3, L3。其功率是S1, S2, S3。

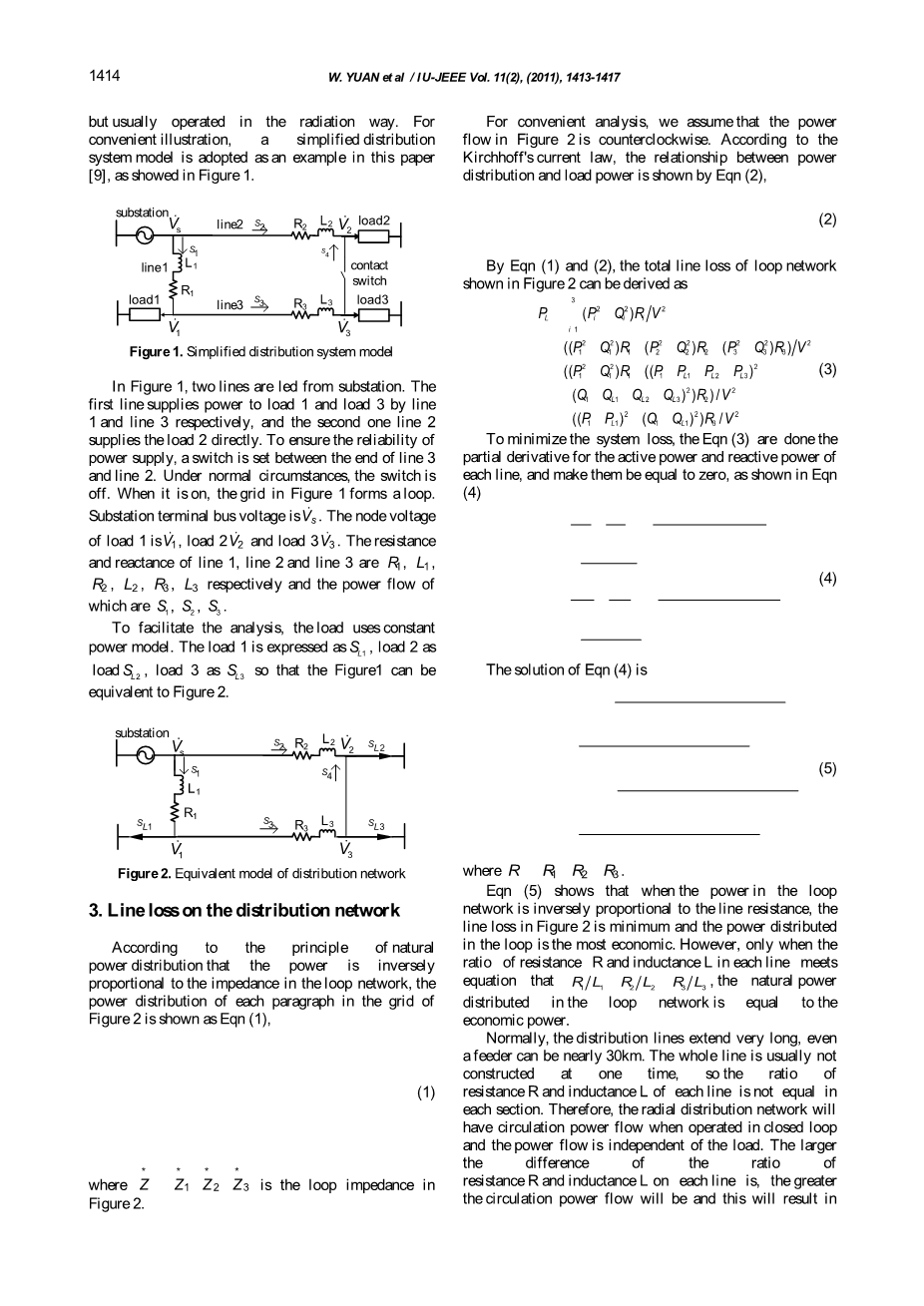

为了便于分析,负载采用恒功率模型。负载1表示为SL1, 负载2作为负载 SL2, 负荷3是SL3。这样图1可以等效为图2。

图2 配电网等值模型

3 配电网的线路损耗

根据自然功率分布的原理,功率在环网中的阻抗成反比,图2中每一段的功率分布如式 (1),

(1)

是图2中的循环阻抗。

为了便于分析,我们假设图2中的功率流是逆时针方向的。根据基尔霍夫的电流定律,配电和负载功率之间的关系由等式(2)中所示,

(2)

由公式(1)和(2),在图2中所示环网的总线路损耗可推导

(3)

为了尽量减少系统失去时,等式(3)在完成对于有功功率和各线的无功功率的偏导数,并使其等于零,如图等式(4)

(4)

等式(4)的解为:

(5)

其中

等式(5)表明,当循环网络中的功率和线电阻成反比,在图2中线路损耗最小,且分布在环路中的功率是最经济的。然而,只有当电阻R和电感L中的每一行的比率满足等式, 分布在环路网络中的自然功率等于经济功率。通常情况下,配电线路延伸很长,馈线甚至可近30公里。整条线路通常不能一次构成,所以电阻R和各线的电感L的比例在每个部分不相等。 因此,当在闭环操作时且功率流是独立于负载的径向分布网络中将具有循环功率流。每一行的电阻和电感的比值越大,在流通的功率流越大,且这会造成更大的功率损失。

如果电压 注入线1产生功率, 与方向相同,并满足下面的方程

(6)

此时电力分配可以满足经济分配的要求,实现了最小功率损耗。

4 UPFC控制器设计

UPFC安装在1号线发送,如图3所示。为了方便,我们只在这里使用2个负载,但结论也适用于多负载情况下。

UPFC的串联侧注入电压到系统,其幅度和相位都可控。与其相互作用的线1电流 产生, 其幅度和方向也是可控的。从式(6)可以看出,在图3使功率损失的环路网络最小,必须满足的方程(7)的关系。

(7)

图3 UPFC接入配电图网络

即

(8)

由, 为了使网损最小,注入电压的UPFC的串联侧应为

(9)

其中,.

如在配电线路中,这个方程式(9)可近似写为

(10)

从式(10)可以看出,实部只对有功功率和无功功率的虚部唯一相关,所以,方程(10)可以改写为

(11)

将(8) 代入 (10) 得

(12)

将(5)代入(12),我们可以得到由统一潮流控制器的系列侧注入1号线的参考电压。因此,统一潮流控制器的控制系统将得到如图4所示,

图4。UPFC的串联侧框图

根据检测到的实时功率和和线1可以使线路损耗最小的期望功率、, 通过UPFC的串联侧注入系统获得参考功率和。从方程(11),通过UPFC的串联侧的注入电压的正交分量,, 正比于有功功率,注入的电压的直流分量正比于无功功率,所以UPFC的串联侧可以直接采用在图4所示的控制器,是有功和无功功率的比例积分控制系数分别。然后得到的和由串联耦合变压器的匝数比划分,然后其结果作为在UPFC的串联侧变换器VSC2的交流侧的电压基准,使UPFC可以控制环路网络的线路损耗。

5 仿真

仿真模型如图5所示,采用了PSCAD/EMTDC。变电站由1号线和2号线分别将功率提供给负载1电源和负载2。两行的末端连接以形成开关环路网络。变电站的功率是15kVA,功率因数是0.85,母线电压是800V,线路1阻抗是,2号线阻抗是,负载1是,负载2是。 UPFC的设计容量是15kVA,其中两个串联和并联变换器的容量是7.5kVA。 根据系统要求,串联和并联转换器的总容量必须为15kVA,补偿容量为其50%,即7.5KVA。从电流开关设备的评分和串行和并行侧之间的电压关系的协调的方面考虑,直流电容器的额定电压被设置为400V。考虑一定的冗余,串联和并联侧耦合变压器容量都被认为是10kVA。在平行的侧的变压器采用Y/Delta;-11连接,匝数比为2.5:1,相位的设计漏抗为4mH,B相3.75mH和C相3.69mH。为了满足不同的补偿容量的需求,系列边的变压器被设计成三个电压龙头:当电压补偿占系统电压的30%至50%时,匝数比为10:8,当占系统电压的15%至30%,匝数比为6:8,当0%至15%,匝数比为3:8。如果补偿容量达到最大值时,A相的漏抗0.98mH,B相0.95mH,C相0.98mH。

图5。仿真系统图

PI控制器在系统总线,参数[ 11 ]: ,。平行侧的DC总线电压的PI控制器的参数是[11]::

,。系列侧的有功功率和无功功率的PI控制器的参数为:

如图5所示的系统,在0 and2.5s系统开始运行并逐渐趋于稳定。在2.5s的基于功率控制的平行的侧控制器启动,4.5S时压控系列侧控制器被启动。发送和各线的接收端的功率分布显示在图6中,其中,(a)是线路1的发送,(b)是在接收端线路1的功率分布曲线,(c)是线路2,(d)是线2的接收端的功率分布曲线。从图6中可以看出,由于配电线路的电感比较小,由它引起的无功功率损耗也小和UPFC几乎上有没有影响。但是UPFC对线路的有效配电很大的影响。在没有统一潮流时,环路网络线路总损耗为5.296kW,统一潮流控制器的安装后,总损耗仅为1.165kW。

(a)线路1首端的功率分布曲线

(b)线路1终点线功率分布曲线

(c) 线路2首端的功率分布曲线

图6 仿真结果

6 结论

在本文中,根据自然动力分配原则的功率成反比环路网络中的阻抗,功率分布在环功率系统,这使得最小线损耗可以被推导。利用统一潮流的串联侧的功率控制功能的基础上设计了电压控制的串联侧控制器。仿真结果表明,UPFC可以接近80%减少回路配电网的线损。在本文中使用的负载模型仅仅是静态的,也会有更多的作品,如包含动态负载,要在将来制成。

7 致谢

我们对中国的国家自然科学基金(51177114)和湖北省自然科学基金,中国(2010CDB00803)的财政支持表示感谢。

参考文献

[1] REN Jian-li, “The harm of line loss in power distributionand the corresponding measures”, Shandong Coal Scienceand Technology, 2009, pp53-54.

[2] ZHANG Chong, “Theoretical Calculation of the Electric Energy Loss and Reactive Compensation Placement for Distribution Networks, Masters Thesis”, Tianjin University,

2007.

[3] LI Yan-hong, LIU Ming-bo, CHEN Quan, “The Evaluation of Loss Reduction Through MSVC in the Low-voltage Distribution Networks”, Power System Technology,2006, 30 (19):80-85.

[4] Nguyen P.H, Kling W.L, Myrzik, J.M.A, “Promising Concepts and Technologies for Future Power Delivery Systems”, UPEC, Brighton, United Kingdom, 2007.

[5] Kechroud A, Myrzik J.M.A, Kling W, “Taking the Experience from Flexible Ac Transmission Systems to Flexible Ac Distribution Systems”, UPEC, Brighton, United Kingdom, 2007.

[6] Davidson Colin C, De Preacute;ville, Guillaume, “The future of high power electronics in transmission and distribution power systems”, 2009 13th European Conference on Power Electronics and Applications, Barcelona, Spain, 2009.

[7] Kondo Taro, Baba Jumpei, Yokoyama, Akihiko, “Voltage Control of Distribution Network with A Large Penetration of Photo voltaic Generation using FACTS Devices”, Electrical Engineering in Japan, 2008, 165 (3):16-28.

[8] Senjyu T, Yonaha Yu, Yona A, “Stable Operation for Distributed Generators on Distribution System Using UPFC”,IEEE Tamp;D Asia, Seoul, So

剩余内容已隐藏,支付完成后下载完整资料

资料编号:[147343],资料为PDF文档或Word文档,PDF文档可免费转换为Word

以上是毕业论文外文翻译,课题毕业论文、任务书、文献综述、开题报告、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。